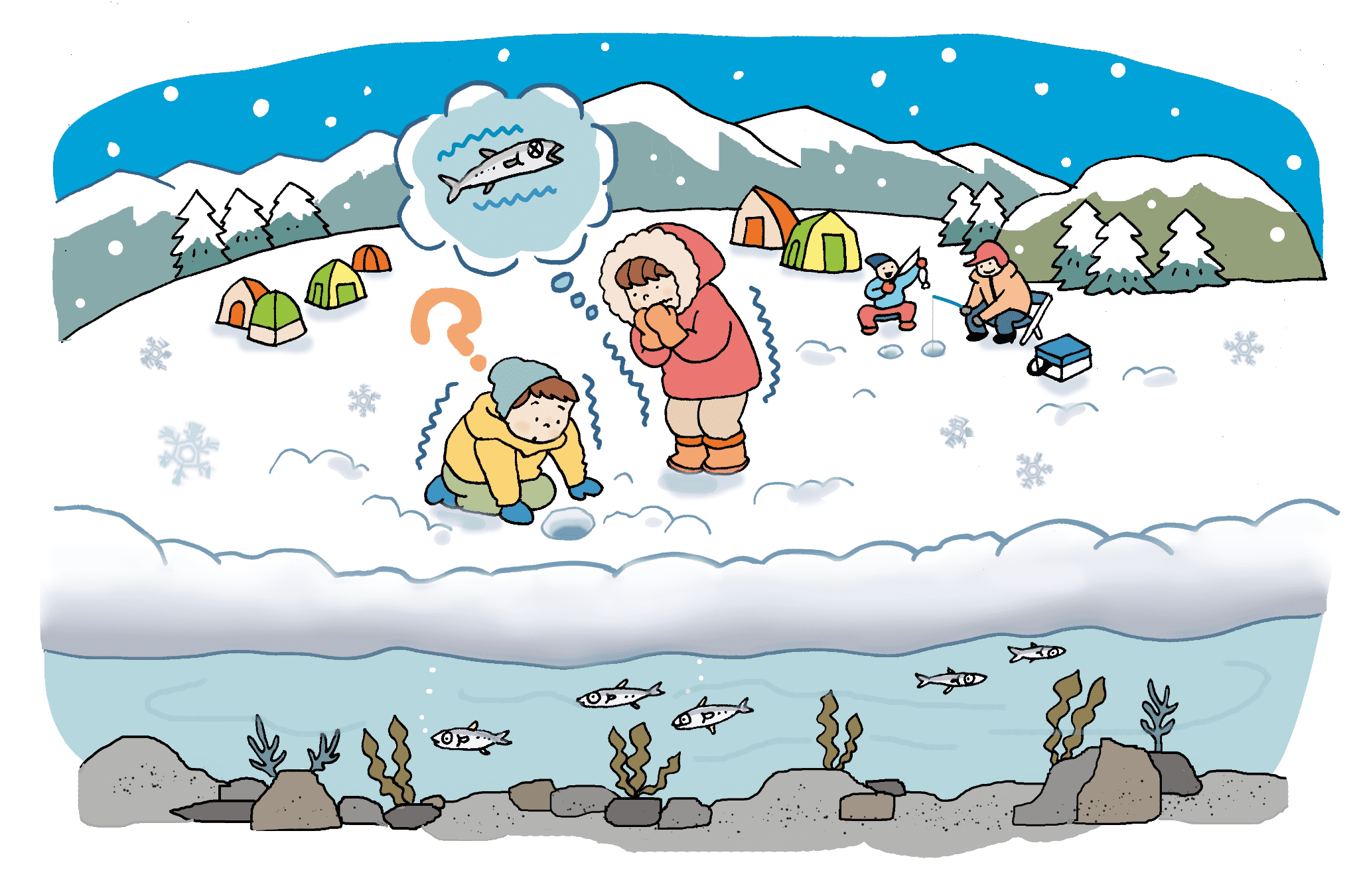

こおった湖で魚が生きていられるのはなぜ?

“4℃のふしぎ”と自然のしくみ

冬になると、湖や池の水がこおることがありますが、水の中までは完全にこおってしまうことはありません。

これは、水の特別な性質が関係しています。水は、温度が下がるほど重くなりますが、4℃を境に逆に軽くなるという特徴があります。そのため、冬の湖では一番冷たい水が上に、4℃の水は底にたまります。これにより、湖の深いところは氷点下になりにくく、水の中の生き物がくらしやすい環境が保たれるのです。

さらに、水よりも軽い氷は水面に浮かびます。氷が水の表面をおおうことで、外の冷たい空気が水の中にちょくせつ伝わりにくくなります。つまり、氷は湖の水を保温する“ふた”のような役割をしているのです。

このように、水のふしぎな性質のおかげで、湖や池の中の水は冬でもこおりきらず、水の中の環境がまもられているのです。

クイズコーナー

なぜこおった湖の下で魚は生き続けることができるのでしょうか?

- 水がこおると重くなって、湖のそこにしずむから

- 氷が水の上をおおって、下の水の温かさをまもってくれるから

- 魚は寒さを感じないから

正解!

不正解...

正解は氷が水の上をおおって、下の水の温かさをまもってくれるからです。

問題に戻る

おもしろかったらシェアしてね!

解説…氷が湖の表面をおおうことで、水の温度(おんど)が一定(いってい)に保(たも)たれます。これにより魚はこおらず、冬の間も安全(あんぜん)に生き続(つづ)けることができるのです。